- Direction : bureau 901 (Emma Bell, dir. et Silvia D'Amico, dir-adj.)

- Secrétariat : bureau 900 (Jocelyne Moreau)

- Bureau des doctorants : bureau 903

- Salle des conseils : salle 911

- Le pôle financier pour la recherche (Jacob) a également été transféré au bâtiment 9 : CSP : bureau 902 (Célia Roullier)

- Pas de changement pour la bibliothèque du LLSETI, elle demeure au bâtiment 8 inférieur.

Bonne rentrée à toutes et tous !

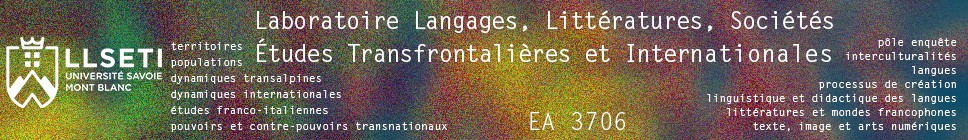

En savoir plus

En savoir plus

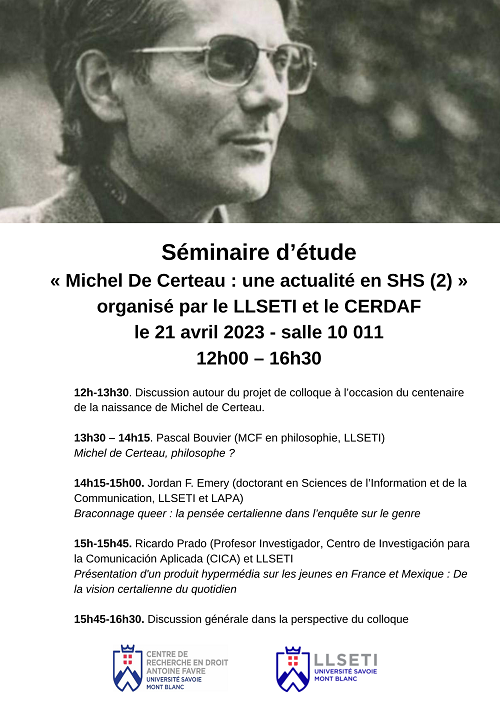

Mardi 17 octobre 2023 8h30-17h15

Château des ducs de Savoie (Préfecture)

►Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

En savoir plus

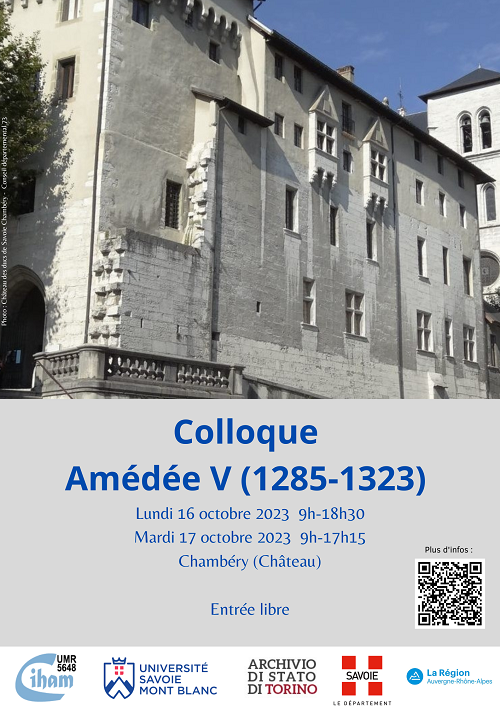

« Contacts et échanges interculturels »

organisé par le laboratoire LLSETI de l'Université Savoie Mont Blanc

Consulter le site web : https://sfee2023.sciencesconf.org/

The 22nd International Congress of the French Society for Scottish Studies (SFEE) will be held from Thursday the 16th to Saturday the 18th of November 2023 at the Université Savoie Mont Blanc (Chambéry, Jacob-Bellecombette campus).

Organising committee

Emma Bell (USMB)

Lauren Brancaz-McCartan (USMB)

Anne-Lise Perotto (USMB)

Please feel free to email the organising committee should you have any queries regarding the 2023 Congress: sfee2023.llseti@univ-smb.fr

Scientific committee

Jean Berton (Université Toulouse 2)

Nathalie Duclos (Université de Toulouse Jean Jaurès)

Lesley Graham (Université de Bordeaux)

David Leishman (Université Grenoble Alpes)

Télécharger le programme : [

![]() cliquer ici

]

cliquer ici

]

En savoir plus

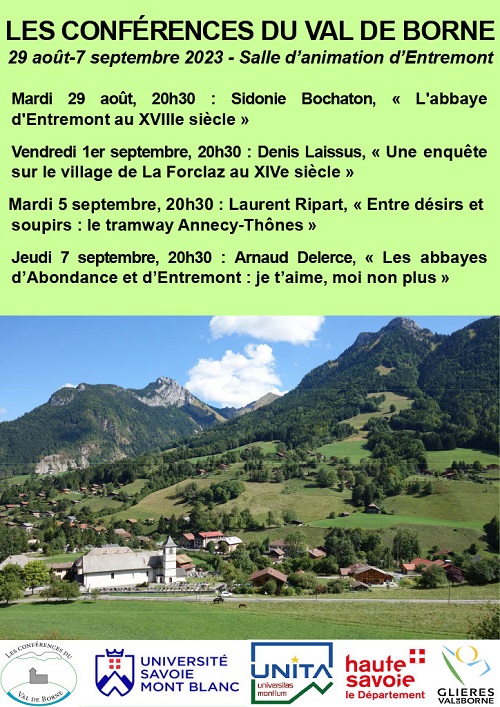

Dans le cadre du projet Chantier-école de l'abbaye d'Entremont, quatre conférences historiques et archéologiques auront lieu du 29 août au 7 septembre 2023 à la salle d'animation d'Entremont (74).

Entrée libre et ouvertes à tous.

Télécharger l'affiche : [

![]() cliquer ici

]

cliquer ici

]

Contact : Laurent Ripart

En savoir plus

Textes, Art(s), Mémoire

Lundi 10 juillet

Maison des Sciences de l’Homme Alpes

1221 avenue centrale - Domaine universitaire 38400 Saint-Martin-d’Hères

Amphithéâtre (1er étage)

« Que je hais ceux qui font les douteux de miracles ! »

Grandes figures de l’apologétique chrétienne (XIXe-XXe siècles)

1er-2 juin 2023

Aubervilliers

Lien pour se connecter en visioconférence : [cliquer ici]

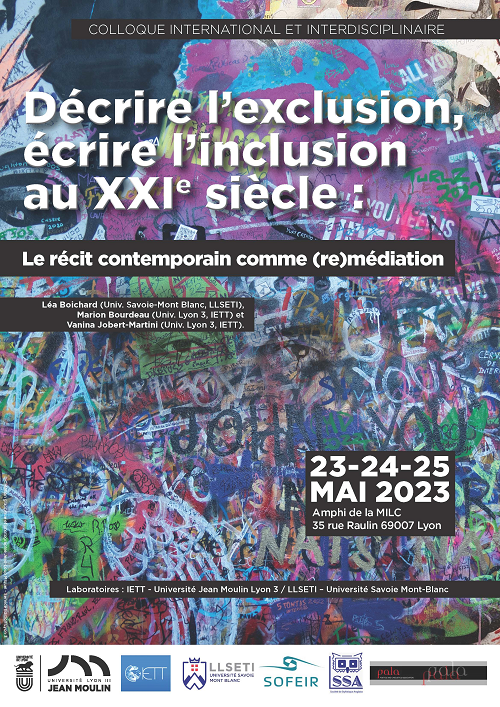

Décrire l'exclusion, écrire l'inclusion au XXIème siècle : Le récit contemporain comme (re)médiation

23-24-25 mai 2023

MILC de Lyon

L’objet de ce colloque est d’envisager le récit, c’est-à-dire l’action de relater oralement ou par écrit des faits véridiques ou imaginaires, comme un moyen d’agir sur le monde qui nous entoure pour tenter d’en corriger les travers en le décrivant. Ceci implique de dépasser l’idée de la faillite du langage, développée au XXème siècle, et de retrouver une certaine forme d’optimisme, comme l’expliquent les théoriciens du méta-modernisme. Comment le XXIème siècle redonne-t-il aux histoires, qu’elles relèvent de la fiction ou de la non-fiction, un rôle central dans l’appréhension du monde et comment réinsuffle-t-il l’espoir de la possibilité d’un monde meilleur, plus tolérant, plus inclusif ?

Les communications concernent tous les types de récits (oraux, écrits, picturaux, cinématographiques, vidéo, musicaux), produits au XXIème siècle, dans toutes les aires culturelles et en lien avec les problématiques contemporaines de l’exclusion et de l’inclusion dans les groupes humains. Les trois conférences plénières nous permettront d’écouter l’universitaire et musicien irlandais Gerry Smyth (en collaboration avec le programme Irish Itinerary d’EFACIS), la linguiste et stylisticienne britannique Marina Lambrou ainsi que l’autrice nigériane vivant désormais en Irlande Melatu Uche Okorie.

Le colloque est intégralement ouvert à toutes et à tous sans inscriptions préalables.

Programme du colloque :

![]()

Affiche :

![]()

Direction scientifique :

- Léa Boichard (Univ. Savoie-Mont Blanc, LLSETI)

- Marion Bourdeau (Univ. Lyon 3, IETT)

- Vanina Jobert-Martini (Univ. Lyon 3, IETT)

Contact : Lea.Boichard@univ-smb.fr

En savoir plus