En savoir plus

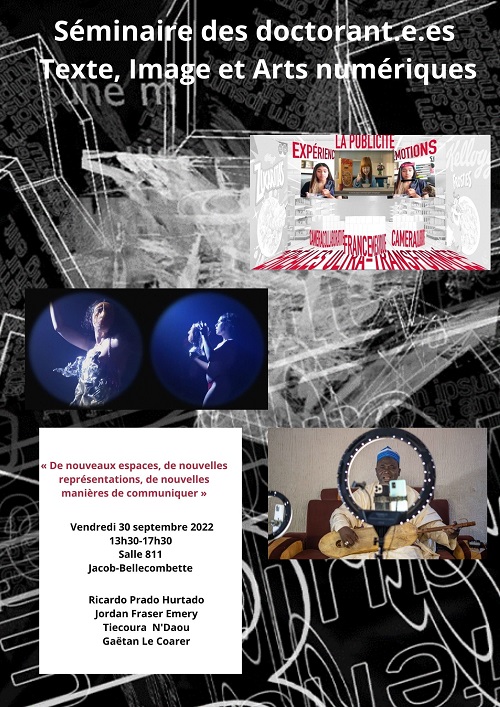

Séminaire des doctorant.e.s Textes Images et Arts Numériques

Date : 30-9-2022

Horaires : 13h30-17h30

Lieu : Amphi 530 Jacob-Bellecombette

13h30-14h10 :

« Communication numérique et interpersonnelle sur les céréales ultra-transformées et leur impact sur l’alphabétisation alimentaire des jeunes en France et au Mexique : une approche sociologique et de l’anthropologie visuelle »

Ricardo Prado Hurtado

Doctorant en Sciences de l’Information et de la Communication sous la direction de Jacques Ibanez Bueno (USMB)

14h15-14h55 :

« Enquêter les potentialités queers et leurs contre-espace : déroulement méthodologique »

Jordan Emery

Doctorant en Sciences d l’Information et de la Communication sous la direction de Jacques Ibanez Bueno (USMB)

15h0-15h40 : « Les griots 2.0 : L’appropriation des réseaux sociaux par les « communicateurs traditionnels » du Mali »

Tiécoura N’Daou

Doctorant en Sciences de l’Information et de la Communication sous la direction de Jacques Ibanez Bueno (USMB) et sous la direction d’Arley Andriolo (université de Sao Paulo)

15h40-16h20 :

« Bande Dessine et Réalité Mixte, vers de nouveaux espaces de narration »

Gaëtan Le-Coarer

Doctorant en Sciences de l’Information et de la Communication & Science de l’Art

Représentant élu des doctorant.es au conseil du laboratoire LLSETI

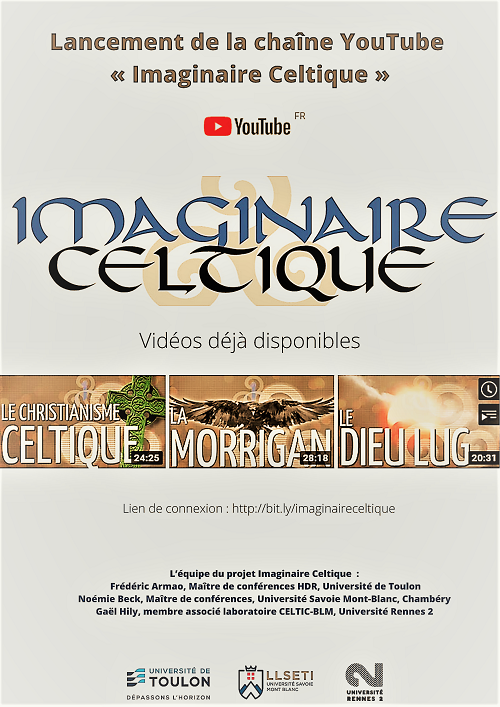

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de notre chaîne YouTube intitulée Imaginaire Celtique, que vous pourrez retrouver au lien suivant :

http://bit.ly/imaginaireceltique

Ce projet inédit, créé par Fédéric Armao, Noémie Beck et Gaël Hily, fait suite au Colloque "Mythes et folklores celtiques dans le monde anglophone" organisé par Noémie Beck et Frédéric Armao en novembre 2021 (USMB/LLSETI - Université de Toulon / Babel Civilisations).

Notre souhait est de rendre accessible les connaissances actuelles relatives au monde celtique – mythes et légendes, histoire et culture, langues et identités. Sous forme d’interviews courtes, dynamiques et grand public, chaque émission donne la parole à un spécialiste pour explorer un domaine précis. Le contenu se veut accessible à tout le monde, connaisseurs comme amateurs.

Les sujets couvrent des grandes notions (qui sont les Celtes ? ; la musique celtique ; les divinités celtiques…) ou des points plus précis (la fête d’Halloween ; le personnage de saint Patrick ; la colline de Tara ; W.B. Yeats et le “Celtic Twilight”…).

Dès à présent, vous pouvez découvrir les trois premiers épisodes :

- Le Christianisme celtique, ça existe ? - Catherine Maignant

- La Morrigan, déesse irlandaise de la mort ? - Noémie Beck

- Lug, dieu celtique ultime ? - Gaël Hily

A venir en 2022 :

- Les Fêtes celtiques : à l’épreuve du temps - Frédéric Armao

- Les Sports gaéliques sont-ils gaéliques ? - Freddy Pignon

D’autres épisodes s’ajouteront à cette liste au fil des mois.

N’hésitez pas à vous abonner à cet espace de diffusion de la connaissance sur le monde celtique, à partager sans modération !

L’équipe du projet Imaginaire Celtique :

Frédéric Armao, Maître de conférences HDR, Université de Toulon

Noémie Beck, Maître de conférences, Université Savoie Mont-Blanc, Chambéry

Gaël Hily, membre associé laboratoire CELTIC-BLM, Université Rennes 2

Lien vers la chaine Youtube : http://bit.ly/imaginaireceltique

Lien vers le teaser d'une expérience en VR et AR en lien avec l'imaginaire celtique : youtu.be/OZhYiX6kq4g

En savoir plus

Colloque sur l’apologétique chrétienne

Diffusion et publicisation de l’apologétique chrétienne

29-30 septembre 2022

Aubervilliers, Campus Condorcet

En présentiel uniquement

Programme [

![]() cliquer ici

]

cliquer ici

]

Contact : Sylvain Milbach <sylvain.milbach@univ-smb.fr>

En savoir plus

François de Sales - mémoires et patrimoine - 1622-2022

Turin (22-23 septembre 2022)

Annecy (6 octobre 2022), IUT d'Annecy, bâtiment H et salle H1.

En présentiel uniquement

François de Sales, qui fut évêque de Genève en résidence à Annecy (1602-1622), mais aussi un écrivain spirituel de renommée mondiale, un grand directeur de conscience et le fondateur de l'ordre religieux des Visitandines, mourut à Lyon le 28 décembre 1622. Le LLSETI, associé à l'Université de Turin et aux Archives départementales de la Haute-Savoie, commémore cet événement en co-organisant deux colloques en cet automne consacrés à la construction de sa mémoire et d'un patrimoine salésien jusqu'à aujourd'hui (1622-2022), l'un à Turin (22-23 septembre 2022) et l'autre à Annecy (6 octobre 2022).

Programme Turin : [

![]() cliquer ici

]

cliquer ici

]

Programme Annecy : [

![]() cliquer ici

]

cliquer ici

]

Contact : Frédéric Meyer

Réservation conseillée : archedep@hautesavoie.fr - tél. 04 50 33 20 80

En savoir plus

Dans le cadre du Séminaire d'études italiennes et transfrontalières, le laboratoire LLSETI accueille le Prof. Luca Clerici de l'Università degli Studi di Milano Statale pour une conférence sur :

La Francia di Anna Maria Ortese

Vendredi 16 septembre 2022 – 9h45-11h15

Salle 10011 – bâtiment 10

Université Savoie Mont Blanc - Campus de Jacob-Bellecombette

Entrée libre - ouvert à tous

Organisation : Silvia D’Amico – Cristina Vignali

La parole du pouvoir - Les princes de la maison de Savoie et l’usage des langues (XIIIe-XVIIIe siècle)

Colloque international, 12-13 octobre 2022, Chambéry, Château, salle du Comte Rouge

La parola del potere - I principi di Casa Savoia e l'uso delle lingue (XIII-XVIII secolo)

Convegno internazionale, 14-15 ottobre 2022, Torino

Situés de part et d’autre des Alpes occidentales, les États de Savoie se sont créés au terme d’une longue construction territoriale, qui les a amenés à englober des populations très hétérogènes. Vivant dans des aires linguistiques et culturelles multiples (français, italien, francoprovençal, occitan, allemand), les sujets de la maison de Savoie parlaient en effet des langues très diverses, ce qui constitue l’une des causes du très long maintien du latin comme langue administrative. Bien que l’édit de Rivoli de 1561, qui imposa l’usage du français et de l’italien dans les actes administratifs, ait constitué un tournant essentiel, cette évolution n’a pas été linéaire et n’a pas fait disparaître le plurilinguisme propre aux États de Savoie. La richesse linguistique des anciens territoires de la maison de Savoie sera mise en évidence par ce colloque, en prenant en compte la diversité des évolutions locales, en étudiant aussi bien les pratiques administratives que la vie d’une cour, dont le rayonnement international s’accompagnait d’un important multilinguisme.

Situati su entrambi i versanti delle Alpi occidentali, gli Stati della Savoia furono l’esito di una lunga costruzione territoriale, che determinò un’integrazione di popolazioni molto eterogenee. Poiché i sudditi di Casa Savoia vivevano in diverse aree linguistiche e culturali, si parlavano lingue differenti (francese, italiano, franco-provenzale, occitano, tedesco). La pluralità di lingue fu uno dei motivi per cui il latino fu mantenuto in uso per molto tempo come lingua amministrativa. Sebbene l'Editto di Rivoli del 1561, che impose l'uso del francese e dell'italiano negli atti amministrativi, abbia constituito una svolta essenziale, il mutamento linguistico non fu lineare e non eliminò il multilinguismo caratteristico degli Stati sabaudi. La ricchezza linguistica degli antichi territori di Casa Savoia sarà messa in evidenza in questo convegno, tenendo conto anche della diversità degli sviluppi locali, studiando sia le pratiche amministrative sia la vita di una corte, la cui influenza internazionale fu accompagnata da un significativo multilinguismo.

![]() Programme du colloque international « La parole du pouvoir »

Programme du colloque international « La parole du pouvoir »

Contact : Laurent.Ripart@univ-smb.fr

En savoir plusColloque « les Archives judiciaires en Savoie avant l'Annexion » 16-17 novembre 2022 à Chambéry

07/09/2022

![]() Programme du Colloque « Les Archives judiciaires de la Savoie avant l'Annexion »

Programme du Colloque « Les Archives judiciaires de la Savoie avant l'Annexion »